Красноярский край Красноярскгородской округ Красноярск, Свердловский район

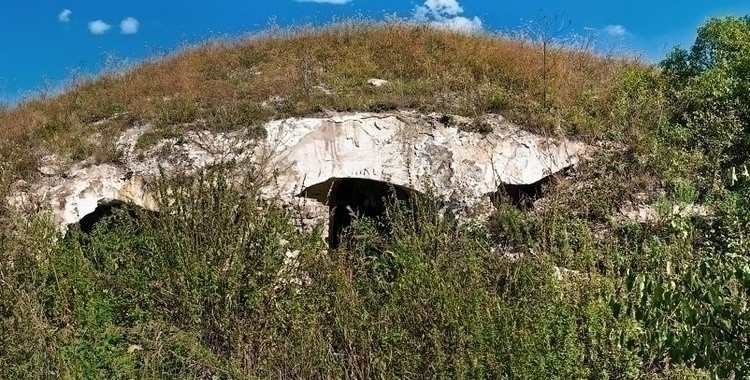

Скала Красный гребень находится на восточном склоне Торгашинского хребта ближнего к городу. У её подножия протекает речка Базаиха и расположен большой дачный посёлок, который уходит по берегу реки дальше. Справа - находится утёс Козий мыс, а позади СНТ «Здоровье». С снт приходит автомобильная дорога почти к вершине «Красного гребня».

Со скалы открывается вид на долину реки Базаиха и на одноимённый посёлок, правый и левый берег Красноярска. Справа видна стрелка 4го и Железнодорожного мостов и Афонтова гора. Прямо – вид на заповедник «Столбы». На переднем плане возвышающийся и массивный «Такмак», а так же «Сторожевой», «Ермак» и так далее. Слева видны загородные оздоровительные лагеря и спа-отель «Такмак».

Можно смело сказать, что это - одна из самых лучших обзорных точек города. Лёгкий доступ и близость к городу сделала скалу «Красный гребень» одной из излюбленных мест горожан.

Помимо открывающихся красивых видов эта скала – настоящая находка для изотериков и геологов. Для первых «Красный гребень» - место силы и аномалий, для вторых – способ изучить то, что было на месте современного Красноярска много миллионов лет назад.

«Красный гребень» окутан тайнами и легендами. Интересна одна из версий происхождения скалы. Дело в том, что в древности место, где находится сейчас Красноярск, находилось на дне большого океана. Со временем океан высох. Останки его можно наблюдать в Хакасии – озёра Тус, Белё, Шира. И «Красный гребень» - из этой же эпохи. Дело в том, что материал из чего состоит скала, это ороговевшие останки морских животных и ила. Да и вообще весь восточный склон Торгашинского хребта состоит из таких окаменелостей, которые и образовывают при определённых условиях обработки мрамор. В общем, геологам есть что изучать.

Помимо этого, скала привлекает еще и любителей эзотерики. Дело в том, что есть свидетельства очевидцев, о проявлении на скале так называемых гравитационных аномалий. Вот свидетельство некоего гражданина В. Антракова: "Дело было летом 1977 года. Поднявшись на "Красный гребень", я остановился, любуясь открывшимся видом каньона Базанха. На скале было еще трое ребят лет 12-ти... Вдруг какая-то сила сдавила мне голову, сковала руки, ноги, и, оторвав меня от земли, подняла в воздух и понесла в сторону обрыва. Меня охватил ужас, что сейчас я упаду на дно ущелья и разобьюсь. И тотчас загадочная сила ослабила хватку и я грохнулся на склон с высоты трех метров. Конечно, ушибся, но не очень. Поднялся и пошел вниз, чтобы больше не испытывать судьбу. Впереди меня со всех ног в страхе убегали те пацаны... Спустя два года я шел по дну того самого каньона Базаиха в сторону пионерлагеря, где работал пионервожатым. Ближе чем за 100 метров не было ни одного человека. Тут я получил такой сильный толчок в грудь, что опрокинулся на спину. И сразу понял, что еще раз столкнулся с проявлением той же загадочной силы, что когда-то подняла меня в воздух" Верить в это или нет – дело каждого, но тот факт, что данная скала просто овеяна разными слухами и легендами не даёт сомневаться в её уникальности.

Поделиться:

.jpg)